Bildung befähigt behinderte Menschen, eigene Entscheidungen zu treffen

Michael Galle-Bammes über die Vorreiterrolle des BZ bei der Integration

Gast Autor*in |

Als das Bildungszentrum Nürnberg (BZ) 1974 ein Angebot für behinderte Menschen ins Programm aufnahm, war das ein mutiger Schritt. Michael Galles-Bammes, Leiter des Fachbereichs „barrierefrei Lernen“, zeichnet im Interview die erfolgreiche Entwicklung nach und benennt Handlungsbedarf für die Zukunft.

Bildung ist ein zentraler Punkt bei der Integration von Menschen mit Behinderung. Wie stellte sich die Situation bei Gründung des Fachbereichs dar?

Lange Zeit galten behinderte Menschen als bildungsunfähig. Es wurde gar nicht daran gedacht, sie in die Schule zu bringen. Für geistig behinderte Menschen setzten sich bundesweit engagierte Eltern ein und erreichten durch die Gründung der Lebenshilfe Ende der 1950er Jahre einen Umschwung. In Bayern wurden ab 1965 Hilfsschul-Sonderklassen eingerichtet. Ab 1969 wurde die Schulpflicht für behinderte Kinder eingeführt. Es herrschte noch in den 1980er Jahren die fatale Situation, dass für eine ganze Reihe von Menschen die Schulpflicht bestand, aber auch für körperbehinderte Menschen keine Schulen vorhanden waren. Erfolgreiche Einzelfälle als positive Beispiele und wiederum die Eltern brachten Verbesserungen.

Welche Belastungen lagen vor allem auf dem Thema?

Die Nazi-Ideologie war immer noch in vielen Köpfen. Deshalb wurden Menschen mit Beeinträchtigungen oft versteckt oder sie versuchten, ihre Behinderung zu verbergen. In der Öffentlichkeit kamen damals Menschen mit Einschränkungen nicht vor. Im Nürnberger Gesundheitsamt war noch jemand tätig, der vorher am Euthanasieprogramm beteiligt war. So gab es anfangs einen Teilnehmer an einem Töpferkurs im mittleren Alter. Für ihn war das die einzige Freiheit außerhalb der Familie, die ihn sonst aus Angst vor dem Mann im Gesundheitsamt immer im Haus behalten haben.

Wie haben die Betroffenen das Angebot angenommen?

Es war eine glückliche Fügung, dass der Bereich im Aufbau mit jemandem besetzt war, der selbst körperlich beeinträchtigt war. Dr. Manfred Hambitzer (geb. 1926 - gest. 2019) ist zu den Einrichtungen und Elterninitiativen hingegangen und hat viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Er ist an die Stadt herangetreten und hat gesagt, dass es Angebote für behinderte Menschen nach der Schule geben müsse, weil der Bildungsprozess da noch nicht abgeschlossen ist. Diese Personengruppe benötigt weitere Unterstützung in Alltagsdingen. Damals gab es keine anderen Förderungsangebote außer den BZ-Kursen. Direktor Paul Dreykorn (Leiter VHS/BZ 1968 - 1985) und seine Partnerin haben dieses Anliegen sehr unterstützt und unter anderem einen Theaterkreis gegründet.

Herr Dr. Hambitzer war ein wichtiger Akteur. Was hat ihn ausgezeichnet?

Er war eine resolute Persönlichkeit, die von ihrem Tun überzeugt war und über ein großes Hintergrundwissen verfügte. Bis in die 1990er Jahre existierte keine spezielle Beratung für Angehörige und Betroffene. Der erste Ort im BZ musste über Stufen erreicht werden. Also sind wir zu den Betroffenen nach Hause gegangen und haben sie dort beraten. Es gab keine Epilepsieberatung und das Konzept der Selbsthilfe war unbekannt. Aber durch die Zeitung Sprachohr und andere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten wurde der Fachbereich Behinderte/Nichtbehinderte bekannt.

Warum hat das BZ diesen Bereich so intensiv ausgebaut?

Es existierten keine Parallelentwicklungen. Die großen städtischen Werkstätten haben mit dem BZ zusammengearbeitet und wir haben überall im Stadtgebiet verteilt Angebote gemacht. Überall dort, wo wir Räume bekommen haben. In den 1990er Jahren hatte der Fachbereich mehr Unterrichtsstunden als der Gesundheitsbereich am BZ. Sieben pädagogische Mitarbeiter gehörten zum Team. Die Mitgestaltung durch die Bevölkerung hat ebenfalls eine große Rolle gespielt. Es ging darum, mehr selbstbestimmt als betreut zu leben. Dieses Anliegen wurde unterstützt. Es war klar, Bildung befähigt Menschen mit Behinderung, eigene Entscheidungen zu treffen. Bildung wirkt dabei wie ein Katalysator. Nürnberg hatte früh eine Vorbildfunktion bei den Angeboten für Menschen mit Behinderung.

Ist das heute noch so?

Ich denke ja. Durch Manfred Hambitzer. Er hat früh begonnen zu publizieren, was er tut. Es war völliges Neuland. Es entstand Material für Schulungen, damit Kursleitende auf die besondere Lernsituation vorbereitet sind. Ich selbst

bin zu anderen Volkshochschulen bundesweit gefahren und habe zum Beispiel in Mannheim Mitarbeitende zum Thema Inklusion geschult. Über den bayerischen Volkshochschulverband kamen regelmäßig Anfragen. Das Nürnberger BZ gilt als einer der großen Player auf diesem Gebiet. In der Coronazeit haben wir früher als andere bayerische Volkshochschulen den Betrieb wieder aufgenommen. Das gelang auch dank der guten Vernetzung mit anderen städtischen Stellen.

Sie sind schon lange Leiter des Fachbereichs. Was macht Sie besonders stolz?

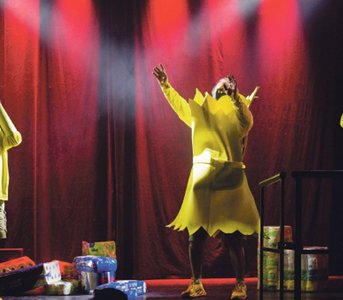

Dass ich eine Veränderung der Situation der Menschen mit Behinderung in Nürnberg bewirkt habe. Sie ist völlig anders als 1990. Damals wurden Eltern noch in der U-Bahn angesprochen, wenn sie mit einem behinderten Kind unterwegs waren. 1997 sind wir in das Gebäude am Gewerbemuseumsplatz eingezogen und haben über 40 Kurse bespielt. Wir wurden und werden wahrgenommen. Das Theater Dreamteam hat den Kulturpreis der Stadt erhalten. Heute haben wir Kooperationen mit vielen anderem Bereichen. Es gibt eine super Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und keinen Konkurrenzdruck. Wenn ein Kurs vom BZ nicht mehr im Programm ist, bietet ihn ein Sportverein oder eine andere Institution an.

Gab es Situationen, in denen Sie sich mehr Unterstützung von der Politik gewünscht hätten, vor allem auf Bundesebene?

Im Prinzip wäre es wichtig, dass im Erwachsenenbildungsgesetz Inklusion ein Teil davon ist. Das verbessert auch die Finanzierung der Angebote. Wir müssen immer lokale Politiker schaffende überzeugen, dass Geld für diesen Bereich

nötig ist. Das gilt für die Bayerische Ebene genauso. Angebote für Menschen mit besonderen Bedarfen sollten direkt finanziert werden wie ein Gebärdendolmetscher. Ich kämpfe seit 13 Jahren dafür. Man muss sehen, ob das der richtige Weg ist und gut funktioniert.

Hat sich die Unterstützung der integrativen Arbeit auf kommunaler Ebene verändert?

Eine große Errungenschaft ist der Aktionsplan Inklusion. Er verfolgt durch alle Bereiche der Stadtverwaltung den Gedanken der Inklusion. Dr. Hambitzer war ein Einzelkämpfer. Inzwischen ist die gesamte Gesellschaft offen dafür. In

Nürnberg sind behinderte Menschen vollwertige Bürgerinnen und Bürger, denen ein eigener Behindertenrat zugebilligt wird. Den nehmen sie ernst und beteiligen sich.

Das Angebot an Kursen ist vielfältig und verändert sich immer wieder. Welche neuen Impulse werden in nächster Zeit ins Programm aufgenommen?

Digitalisierung ist ein Thema, bei dem wir mehr tun sollten. Ich möchte Menschen mit Behinderung hier den Anschluss ermöglichen. Wir benötigen die Ausrüstung, damit wir tolle Angebote machen können.

Ist das Miteinander von Menschen mit Handicap und Menschen ohne Behinderung noch immer ein wesentlicher Bestandteil des Programms?

Das wollen wir in zwei Richtungen lenken. Einmal sollen Behinderte in regulären Kursen Erleichterungen über Hilfsmittel wie eine Höranlage erfahren. Oder durch eine Begleitperson. Wir versuchen, das möglich zu machen. Der Bereich wächst ständig. So erleben sie sich als ganz normale Teilnehmende. Wir haben zentrale Ansprechpersonen, die bei auftretenden Problemen nach Lösungen suchen und bei Bedarf zusätzliche Hilfen organisieren. Zudem sollen Menschen ohne Behinderung in den Kursen für Menschen mit Handicap eine Willkommenskultur erleben. Sie können erst einmal reinschnuppern in den Kurs und entscheiden, ob das etwas für sie ist. Mehr als ein Viertel sollten es aber nicht sein, weil wir denen mit Behinderung Vorrang einräumen. Sie brauchen den geschützten Bereich.

Wenn Sie die Geschichte des Fachbereichs in drei Sätze packen sollten, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft charakterisieren, wie lauten diese?

Es gab gar keine Haltung gegenüber behinderten Menschen. Es war eine Aufbauarbeit von Null an. Heute ist eine gute inklusive Erwachsenenbildung entstanden, die Teilhabe in einem ausreichenden Maß ermöglicht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Es bereitet mir schon etwas Sorgen, wie es weitergeht. Ich hoffe auf eine gute Übergabe, wenn ich in den Ruhestand gehe. Deswegen wünsche ich mir, dass der Bereich über 2030 hinaus personell gut aufgestellt ist.

Interview: Petra Nossek-Bock